Dans les yeux de Rémy Marciano

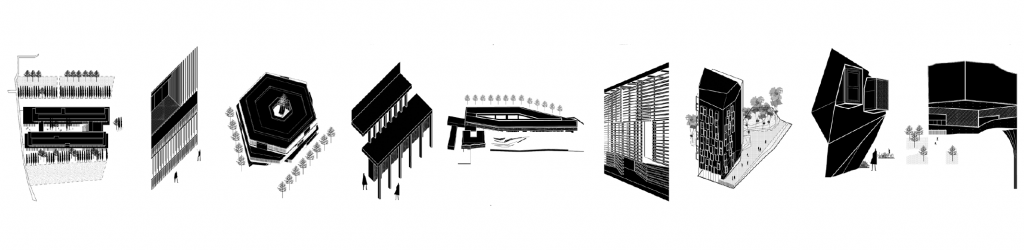

Du 11 Octobre au 4 Novembre 2020, la Galerie d'architecture (11 rue des blancs manteaux, 75004 Paris) présente l'exposition « L'Architecture est un territoire » consacrée au travail de l'architecte Rémy Marciano. À cette occasion, L'Architecture d'Aujourd'hui publie une hors-série de 144 pages (disponible sur notre boutique en ligne) dont est extrait l'entretien publié ci-dessous.

Tout est question de regard. L’architecte doit être, selon Rémy Marciano, une figure curieuse et sensible. Esprit ouvert et érudit, il esquisse donc sa propre théorie sans travestir les mots, sans même les corseter de dogmes. Aux allures de pensées libres, ses propos forment l’assise subtile d’un art de bâtir profondément ancré dans le territoire.

Propos recueillis par Jean-Philippe Hugron.

L’Architecture d’Aujourd’hui : À l’origine de cette publication, il y a un projet d’exposition à la Galerie d’Architecture à Paris. Pourquoi cette initiative ?

« L’Architecture est un territoire C’est une invitation de la Galerie d’Architecture. Je l’ai prise comme un défi puisqu’il n’est pas si évident de présenter son travail, ni facile de résumer sa démarche. La préparation de cet événement autant que cette publication constituent donc une pause, un temps pour soi, un temps pour la réflexion, un temps pour approfondir la dimension théorique des travaux de l’agence. Ceci est d’autant plus indispensable qu’une partie de l’oeuvre est construite. Cet exercice implique de rechercher au fond de soi toutes les raisons qui nous poussent à « faire », qui nous engagent dans nos choix. Comprendre le processus de conception, c’est également fouiller le domaine du sensible, évoquer mais surtout réinterpréter ce que disent les auteurs et les artistes qui nous stimulent. Leurs pensées et leurs travaux nous accompagnent, entrent en résonance avec nos propres interrogations. Ils défrichent avec nous et en toute liberté les territoires de la création.

AA : Que signifie dans ces circonstances, qu’être architecte ?

RM : Plus qu’être, « devenir architecte » est une question de sensibilité aux choses. C’est un regard sur la ville, les paysages… J’ai toujours eu cette sensibilité à l’environnement dans lequel je vivais, je me suis toujours laissé émouvoir et toucher par lui. L’architecture m’a seulement permis de me placer de l’autre côté du miroir pour participer à la fabrique des territoires.

AA : De quels territoires parlez-vous ?

RM : Il y a des territoires porteurs, qui nous nourrissent. Il y a également des territoires fragiles, qui nous intéressent. Tous sont des points d’entrée du projet. Tous sont des « marqueurs sensibles ». Il y a certes des villes qui subliment tout ; je pense à Florence ou à Alger. Il y a, avec cette dernière, ceci d’intime que mes parents en venait. Arrivés en France en 1962, ils laissaient derrière eux une vie méditerranéenne dont les histoires de cabanes sur la plage et de toits terrasses ont bercé ma jeunesse autant que ce multiculturalisme heureux. Il y a aussi une deuxième catégorie de territoires, plus domestiques, qui relèvent du quotidien ou de l’ennui. Ce sont des territoires où j’ai vécu, des lotissements, des entrées de ville, qui ont, tout autant généré en moi le désir de devenir architecte. J’apprécie d’ailleurs toujours cette littérature qui parle du quotidien, du calme… Tous ces auteurs qui, dans une construction patiente, cherchent le moyen de provoquer le désir.

J’ai grandi dans le sud, à Mandelieu, dans un territoire « banal » : un lotissement ou avec mes parents et mon frère, nous avons fini les abords de la maison ; ce premier contact avec le béton était une révélation. C’est dans cet environnement, que j’ai nourri l’envie de villes. Et comme je n’avais pas accès à la beauté immédiate, je me suis retranché d’abord dans la lecture, puis dans les voyages. Pour autant, j’ai conservé une tendresse pour ces territoires délaissés de la métropole. Plus tard, la Beat Generation devait m’en parler : John Fante, Jack Kerouac… tous évoquent la périphérie et la banlieue. Le cinéma italien, héritier du mouvement néoréaliste, n’est pas non plus avare ; il s’est aussi largement emparé de ces situations.

AA : Que représentait alors Marseille pour le jeune étudiant débarqué de Mandelieu ?

RM : Marseille est une rencontre. Je ne connaissais intimement que Cannes, une ville d’artifices dominée par les paysages exceptionnels de l’Estérel. Cannes s’est construite autour du regard sur l’autre. Le festival, les cafés, la Croisette… Il y a là quelque chose du registre du mirage et de l’illusion. À Marseille, j’ai pratiqué une vraie métropole. La poésie de la ville s’y trouvait en grand. Je vivais alors à la Cité Universitaire de Luminy, où je rejoignais mon frère,qui, lui aussi étudiant en architecture, m’initiait à cette métropole méditerranéenne. C’était en 1986. Un maire bâtisseur, Gaston Defferre, y avait laissé une empreinte issue d’une pensée moderne de la cité : l’autoroute arrivait en centre-ville, les parkings silos se dressaient à la place du cours d’Estienne d’Orves et la corniche était cette route suspendue en balcon sur la mer; cette radicalité me fascinait, elle ébranlait en moi une identité méditerranéenne jusqu’alors enfouie… Je découvrais à cette époque la ville, la vie, l’architecture et tout un milieu. Je fréquentais des étudiants des Beaux Arts, participais à des soirées dans des bunkers, très différentes de celles que j’avais connues jusqu’à présent… Je rencontrais à cette occasion une bande de camarades : José Morales, un « frère d’architecture », Christophe Hierro, Laurent Guenoun; les enseignants qui m’ont ouvert les yeux sont Raymond Perrachon et Jacques Sbriglio – devenu plus tard mon collègue et ami à l’école –, Rudy Ricciotti qui nous accompagnait pour notre diplôme avec José, et qui nous apprenait un autre regard, une radicalité poétique qui nous fascinait. J’ai d’autres amitiés architecturales encore : Matthieu Poitevin et Jérôme Apack avec qui j’ai partagé des projets, Kristell Filotico, Christophe Migozzi, avec qui je porte, à l’ENSA Marseille, un domaine d’études de master Architecture intitulé Architecture Processus et Partage.

AA : Apprendre l’architecture à Luminy, isolé, au coeur de la modernité, a-t-il porté à conséquence pour un futur praticien ?

RM : Vivre à Luminy signifie accepter une vie coupée de la ville, qui vous plonge en immersion dans la discipline architecturale, loin des tentations de la cité… C’était sûrement l’objectif de ce modèle de campus conçu dans les années 60 pour mettre au vert tous les chahuteurs. À cette époque, la modernité était une nécessité. Les mécanismes de la construction rapide ont permis de répondre aux besoins de la reconstruction puis à l’arrivée massive de populations chassées d’Afrique du Nord. C’est un héritage qui montre la manière dont nous avons basculé vers une autre pensée de la ville à la fois radicale et révolutionnaire, où le fonctionnalisme est une limite dont nous souffrons parfois encore… Les critiques à son sujet témoignent de cet effet de yoyo voulant que la nouvelle décennie rejette toujours la précédente. J’y vois personnellement une histoire avec ses réussites et ses échecs, mais une histoire qui constitue la ville d’aujourd’hui.

AA : Prendre du recul face au « yoyo » de la critique reste un exercice difficile tant tout un chacun reste conditionné par les effets de mode ; comment vos yeux s’émancipent de ces mouvements d’humeur ?

RM : L’histoire récente de l’architecture montre combien chaque génération a cherché ce que devait être la bonne attitude à adopter, pensant d’ailleurs à chaque fois ré-inventer la meilleure. Je préfère de loin observer les photographes. Leurs clichés sont sources d’un enseignement précieux puisqu’ils nous apprennent à voir ce que nous ne voyons pas encore. Chaque année, je me rends aux Rencontres de la Photographie d’Arles. Il y a quelques temps, j’y ai vu l’exposition Levitt France, une utopie pavillonnaire. Le public pouvait apprécier l’histoire d’un lotissement à l’américaine… Sous-jacente, la question posée était celle d’un modèle que l’on prend, que l’on utilise, mais en partie seulement, laissant de côté l’essentiel (équipements, espaces publics et partagés) puisque les décisions ont été, avant tout, dictées par la recherche de profits. Quand l’intérêt d’un investissement prime sur toute autre considération, la catastrophe est vite arrivée. Bruno Fontana – qui était présent à cette exposition – travaille en tant qu’artiste à l’inventaire de ces pavillons. Il rend ces territoires – que tout un chacun déconsidère ouvertement – particulièrement intéressants. Il présente leurs imperfections mais aussi leur fragilité. Mieux, il montre comment ceux qui y vivent parviennent malgré tout à poser une touche personnelle au coeur même de la répétitivité. C’est la vie qui se montre, à chaque fois, bien plus forte. En évoquant ce sujet, je me souviens cet ouvrage paru en 2012 chez Actes Sud, Marseille, ville sauvage, de Baptiste Lanaspeze. Geoffroy Matthieu, dont les photographies illustrent ce texte, avait, à travers son appareil, capté un territoire hybride, promis à l’industrie. Les crises ont freiné cet élan et ces épaces sont restés lâches et dépeuplés. Le « sauvage » dont il parle, ce sont les vides laissés entre les grands tracés de la ville que sont, par exemples, les autoroutes, elles aussi inscrites dans la condition métropolitaine de la ville : elles fabriquent, entre autres, de sublimes séquences « cinémascopes » sur le grand paysage marseillais. Je vois dans ce travail comme dans celui de Bruno Fontana une reconnaissance des typologies invisibles. C’est un oeil extraordinaire, particulièrement bien exercé, qui met en évidence une force plastique dans la répétition. Il n’y a rien de laid… c’est juste une autre forme de beauté. En résumé, un bon photographe joue de sa sensibilité pour mettre en évidence des territoires méconnus, périphériques et souvent coupés des centres.

AA : La « France moche » ne serait-elle alors pas si moche ?

RM : Il arrive que certains territoires cumulent les stigmates de ces lieux peu attractifs, délaissés, où la vie s’est retirée en partie. Il nous appartient de les approcher à la manière de ces jeunes qui savent remettre au goût du jour des objets ou encore des façons de s’habiller. Il n’y a pas de cas désespérés. De petites transformations peuvent tout faire basculer. A Porto, le quartier de Bombarda pouvait sembler il y a quelques années encore promis à l’ennui et l’abandon. Il est depuis le refuge, aussi « moche » soit-il, de la jeunesse créative du Portugal. Avec peu, l’endroit est devenu un fascinant lieu d’expérimentations. Alors, dénoncer ne suffit pas. Il faut avant tout poser un regard sensible sur ces situations, sur cette France moche, par exemple pour y mettre en scène de nouvelles architectures. Sans doute faut-il retrouver le regard de Jacques Tati. Ses films nous plongent dans une esthétique satirique de la modernité, ils hésitent tendrement entre attirance, fascination et regrets. Ces longs métrages nous apprennent à regarder ces dualités comme autant de richesses, ils nous invitent à accepter la ville dans cette superposition de logiques, de strates qui fabriquent de joyeux collages.

AA : Un bon architecte est-il un bon photographe ?

RM : Un bon architecte est, avant tout, quelqu’un qui utilise le projet pour révéler un territoire et une ville. Cet exercice passe certes par l’acuité de son regard. C’est sans doute Aldo Rossi qui réclamait le plus d’un architecte le sens de l’observation. Sa ville analogue était justement un collage de typologies empruntées à l’architecture patrimoniale, aux fermes de la Lombardie et du Piémont, ou encore aux cabines de bain de la côte adriatique, pour ne citer qu’elles.

AA : Que retenez-vous de la Tendenza ?

RM : Si l’oeuvre construite intéressante d’Aldo Rossi reste limitée, il y a quelques réalisations jouissives : le cimetière de Modène ou encore le Théâtre du Monde, cette proposition éphémère pensée dans le cadre de la Biennale de Venise en 1980. Aldo Rossi, en fer de lance de ce mouvement, a souligné l’importance de la préexistante – du déjà-là – et celle de se projeter à partir de notre propre territoire. Je comprends tout cela comme une invitation à se servir de l’existant mais aussi à se servir de sa propre expérience. Autrement dit, construire revient à composer avec un territoire à partir d’une histoire personnelle. Il s’agit alors de rester curieux à travers son regard pour alimenter sans discontinuer une sensibilité qui évolue avec le temps et l’âge. L’enseignement m’aide en ce sens puisqu’il entretient ce besoin que je ressens de lier théorie et pratique. La Biennale d’Architecture de Venise est aussi un moment important. Je me souviens avoir été marqué par le Gabinete de Arquitectura, une agence paraguayenne, Lion d’Or en 2016, qui avait proposé à cette occasion une voûte toute simple. C’était une architecture remarquable réalisée à partir d’un seul et unique matériau… et aussi beaucoup de talent. Ce sont des concepteurs et des maîtres d’oeuvre hors pair qui travaillent dans des pays où la corruption fait rage, où le nombre d’équipements est faible. Ces situations interrogent le rôle de l’architecte. Il devient même, dans ces circonstances parfois épiques, une figure héroïque. Nous sommes loin des concours en France et de la question de l’attractivité et de l’image qu’ils sous-tendent. J’apprécie l’engagement de ces architectes, la force de conviction avec laquelle ils dessinent leurs projets et puisent dans un savoir-faire local.

AA : N’est-ce pas envisageable en France ?

RM : Ce qui m’empêche de le faire ici ? Souvent le cadre réglementaire qui encadre parfois à outrance l’architecture et définit jusqu’à la taille des ouvertures et appauvrit l’exercice de notre métier. Par ailleurs, ne nous trompons pas : nous avons bien plus de moyens qui rendent notre tâche autrement moins héroïque que la leur.

AA : Patrick Bouchain démontre peu ou prou la même chose. N’est-il pas une figure héroïque, lui aussi ?

RM : Patrick Bouchain, lui, a su travailler en amont de la commande, il est même arrivé à démonter des processus, en plus d’avoir imaginé une maîtrise d’usage. Celle-ci qui replace l’utilisateur au centre du projet. Il est l’un des premiers à avoir remis à l’honneur le travail de l’artisan. Il y a dans cette approche, un peu de ces artistes de l’Arte Povera qui me séduit. Il fait de la norme et de la règle une matière d’architecture. Et vous ? Les règlements nous enferment a priori. Ils faut les posséder pour s’en extraire. Ceci étant dit, la « transgression » m’intéresse. J’en ai fait, à ce propos, une conférence et même un cours. Comment les architectes deviennent-ils borderline avec les règles ? Cet art de marcher sur le fil est, à mes yeux, source d’excellence. C’est donc à l’architecte de trouver, d’imaginer de nouveaux processus de fabrication du projet. C’est aussi important que d’être bon dessinateur.

AA : Que faites-vous du risque ?

RM : J’en reviens toujours, sur ce thème, aux années 60 et 70. Cette période exploratoire de l’architecture avec Archigram ou Superstudio, avait pour ambition de casser les codes, d’abolir les barrières, d’ouvrir effrontément, d’explorer de nouveaux univers dans tous les domaines. L’interdit d’interdire appelait à responsabiliser les gens. Aujourd’hui tout est cadré et le risque s’en retrouve limité. Un bon projet est désormais, aux yeux de la société, celui qui s’inscrit parfaitement dans les normes. Dans ces circonstances, le travail sur les franges du territoire et les limites du programme permet d’offrir des espaces de liberté et d’appropriation. C’est l’un des thèmes essentiels de l’architecture. C’est peut-être même celui qui trahit le plus l’engagement de l’architecte. Bien concevoir un projet – quelques soient les réglementations – signifie permettre l’épanouissement de ceux qui le vivent et la pratiquent. Pour cela, il s’agit de créer des surprises, d’imaginer des espaces de sociabilité… Serait-ce aussi le Freespace défendu par Yvonne Farrell et Shelley McNamara, commissaires de la XVIe Biennale d’Architecture de Venise ? Aussi. J’ai cependant vu dans cette proposition une critique en négatif de la ville marchande, de la ville qui privatise ses espaces, une ville dont la pratique se limite à la consommation. Freespace c’est l’espace gratuit. Cette XVIe édition de la Biennale était une injonction à penser de nouveaux usages. La fabrique urbaine ne doit pas être dictée par les intérêts d’investisseurs mais par la créativité des gens. Il y avait chez Yvonne Farrell et Shelley McNamara une véritable démarche politique.

AA : L’architecte a-t-il néanmoins le pouvoir suffisant pour revendiquer une démarche politique ?

RM : L’architecte est engagé. Mai 68 a sorti les architectes de l’académisme. Par la même occasion, ce mouvement a participé – Jean-Louis Violeau, sociologue français, le démontre dans ses écrits – à la « dénotabilisation » de la profession et de l’architecte. Nous avons d’autant plus perdu de poids que nous souffrons de l’héritage de la reconstruction, de la puissance des majors du BTP et de l’organisation des grands corps, qui, tous ensemble, fonctionnent comme une élite. L’architecte peut cependant retrouver une aura nouvelle à condition qu’il donne un sens à l’essentiel.

AA : Comment ?

RM : En travaillant la notion de liberté, en approchant la question de la programmation urbaine, en favorisant les expériences participatives, en travaillant de manière intelligente avec les artisans, les ingénieurs, en gardant la main et l’oeil sur les chantiers… Je repousse aussi systématiquement les limites du projet pour aller me nourrir bien au-delà de la seule parcelle. Je pratique les rues, les quartiers, les territoires pour y trouver les éléments d’un dialogue que je décline ensuite à toutes les échelles, à l’image d’un paysage en fractales. Il s’agit, à travers le projet, de faire apparaître des qualités intrinsèques, de révéler la puissance latente de « villes invisibles ».

AA : En résumé, l’assise de l’architecture serait le territoire…

RM : L’architecture incarne une relation au territoire, c’est une réflexion en miroir avec le lieu. C’est la recherche d’une cohérence. L’espace, la matière, l’enveloppe, les parcours sont imaginés comme un cadre fédérateur qui révèle une poésie cachée mais aussi toutes les forces d’un territoire. Aussi, une construction doit être pensée comme un lieu de rencontre physique et symbolique, comme une nouvelle agora.

_ _ _ _ _

Rendez-vous sur notre boutique en ligne pour découvrir la suite de ce numéro spécial.